Appearance

拆機取鏡 Olympus 35 ECR - E.Zuiko 42mm f/2.8

2025-04-06

折過幾部 1960 年代的旁軸相機,今次拆部新款,1972 年出產的 Olympus 35 ECR。這是一部非常小巧的相機,幾乎可以藏於手掌之中。能夠將相機縮小,其中主因是以電子取代機械控制。由於收購此機時機能已壞,就無法試到這種早期的電子技術。無妨,拆壞機心理負擔更低,照樣取鏡。

拆機

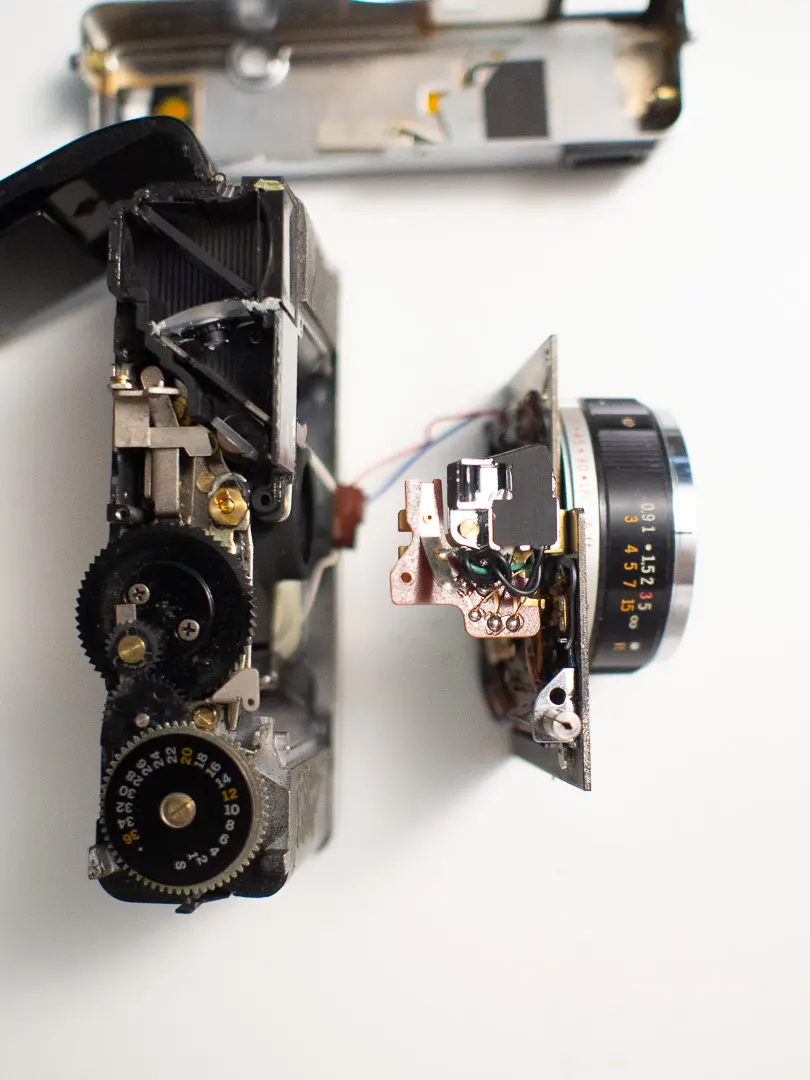

同樣拆除機前蒙皮,可能是因為機身太過小巧,需要進一步拆除機頂方可鬆開鏡頭接板的四粒螺絲。

看到螺絲是十字而非一字,就知道這是較新款的設計。十字螺絲叫作 Phillips screw,最早是於 1930 年代發明。相機工業在二戰後才慢慢普及使用。螺絲選擇,亦算是歷史痕跡,時代的印記。

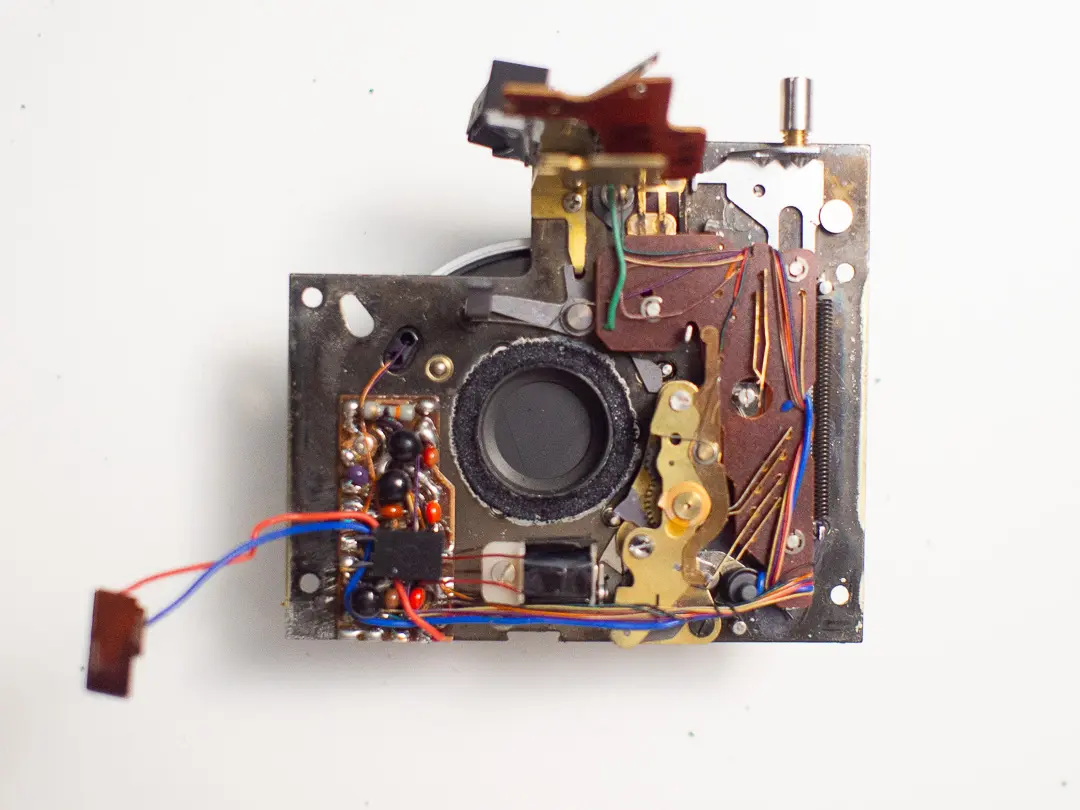

光圈及快門的控制器整合在鏡頭接板背面,比早期相機的純機械設計更為緊湊。少些齒輪,換成一些電線或電容,好似不太美觀。不過大家都知道,未來就是電子技術的天下。

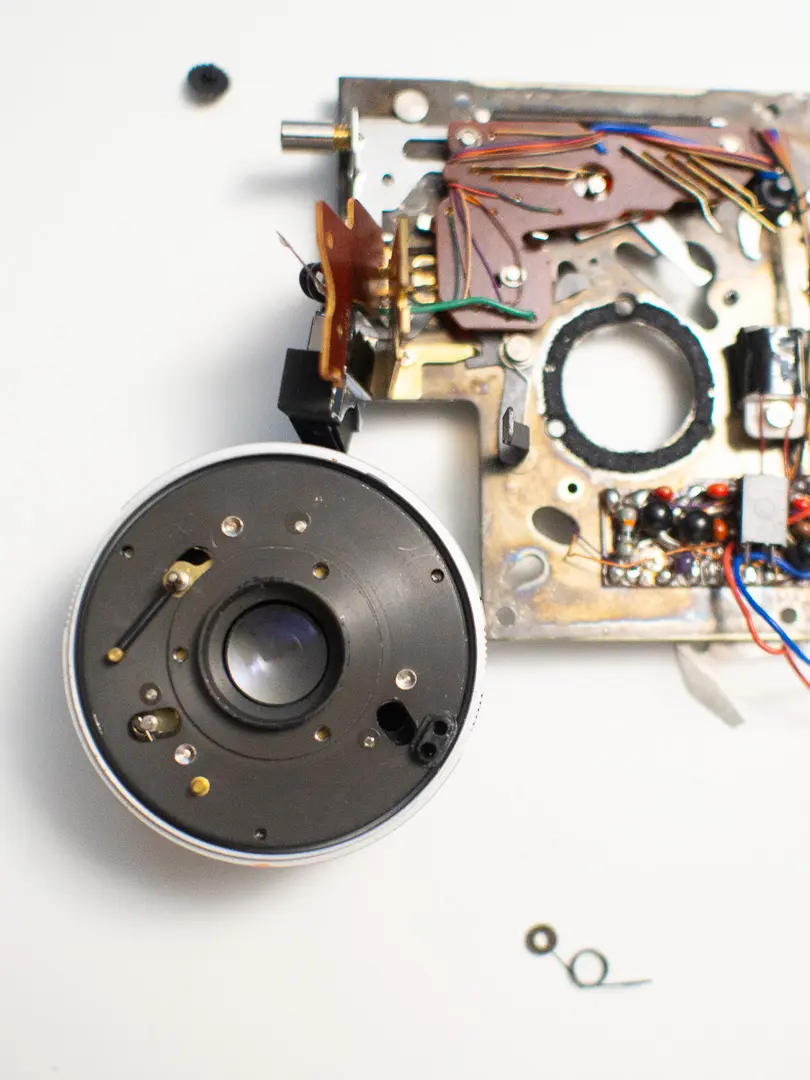

配合一些拉拉扯扯,總算可以將鏡拆出。記得要保留中心三粒螺絲,稍後會重用。

接環設計

相機設計的法蘭距約 25mm,低於 M Mount 所需的 27.8mm,而鏡尾光圈元件又比 39mm 大,故又不能改成 Leica M Mount。如果完全放棄光圈,應該是可將鏡群沉低,改成 M Mount。但一來我想保留光圈,二來這部鏡頭的光學設計不算出色,無謂浪費時間。

受賴於電子控制,光圈葉片可以同時充當快門。在只有三片鏡片下,形成六角形光圈。好消息是,因為沒有獨立快門,是次就無須拆開鏡筒取出快門。但壞消息是拆除電子控制後,光圈就只會保持於全開狀態。接環設計上開出一支控制桿,讓光圈可以手動調整。不過人手調整不及電子精準,改鏡之後就無法確實知道光圈大小。但有得收總好過無得收,聊勝於無。

L Mount 的法蘭距為 20mm,有多 5mm 空間,就改成 L Mount 好了。用三粒原裝螺絲固定 3D 打印接環,鏡尾則邊就是光圈控制桿。M42 螺紋配合 2.5mm 厚 L Mount 轉接環,轉接完成。

成品

小相機,取出小鏡頭,與同樣小巧的 Lumix S9,好匹配。

試鏡的速度追不上拆鏡。這支要排一排隊,稍後再試。