-

2025 年攝影回顧與雜記

一年內寫了三十多篇文,當中寫的器材有新有舊,而當回顧到從前擁有過的相機鏡頭時,難免會感到後悔,後悔當初賣走他們。每項器材都是獨特的,可以比好壞,但不是說更好的器材說可以取代差的。

-

Nikon AF 24mm f/2.8D 菲林定焦風景

這支 24mm f/2.8 AF-D 於 1994 年面世,但其光學設計與先前 1977 年的 AI 版本無異,是實實在在的菲林鏡頭。光學老舊,用在菲林上就最適合。菲林單反,有自動對焦,準確測光,用起上來亦很有現代的感覺。

-

Tamron SP Adaptall-2 17mm f/3.5 51B 八十年代超廣角

通常這些八十年代的副廠舊鏡性能都不太好,但單反上 17mm 焦段的選擇本身已不多,這支 Tamron 也算銳利,照用亦無不可。問題是超廣角真的難用,在這種視角下,要拍的東西不是非常近,或就是非常遠。其餘擺在中間的,就覺古古怪怪。極端的廣角,只適合極端的題材。

-

Fujifilm S5 Pro 最後的 Super CCD

Fujifilm 色彩控制,絕對是一流的水平。S5 Pro 絕對是我用過色彩最自然的相機。尤其是在膚色的調控,無論任何光線下都能輸出自然好看的膚色。謂「最強人像機」,有過之而無不及。雖然 RAW 的調整空間不算太大,但其實也不用調整太多,色彩表現真的好強好強。尤其是高光控制,非常自然,自然到以為自己是在拍菲林底片。

-

Sony A7 一代香爐

Sony 並非傳統的相機牌子,但其野心勃勃,於 2006 年收購了日本老牌 Konica Minolta,開始推出自己品牌的單鏡反光相機。當然,一開始就如其他牌子一樣,屬小眾市場的選擇。Sony 明白到,單反市場中無人可挑戰兩大巨頭的地位。故此他們好早就投入研發無反技術,並於 2010 年就推出了 APS-C 規格的無反系統 NEX 系列。最後在 2013 年,終於推出了市場上首見的兩部全片幅無反相機,Sony A7 及 A7R。

-

Zeiss Biogon T* 2,8/21 ZM 超廣角利器

蔡司為 Leica M Mount 推出的現代鏡頭不多,一共就只有九支。而這些鏡頭的二手價卻遠遠不夠 Leica 硬淨。以這支 21mm f/2.8 為例,即使是在當年全新時,已是比 Leica Elmarit-M 21mm f/2.8 ASPH 便宜三倍,但性能卻是相當貼近。以今日售價,配上蔡司鏡頭的高性能,真的好香,不得不買。

-

Voigtlander VM 35mm f/1.4 II Nokton Classic 日本聖光八枚玉

顧名思義,是以現代技術重塑經典光學風格的鏡頭。當中的 Classic,其實是參考了 Leica Summicron 35mm f/2 v1 Steel Rim「八枚玉」的經典設計。同樣的六組八鏡片設計,但光圈卻從 f/2 強行擴大到 f/1.4。當然 Cosina 的加工精度不可與 Leica 同日而語,鏡頭表現亦差天共地。但那種經典八枚玉的風味,確實有幾分相似。

-

Canon IXUS 90 IS 回顧 CCD 傻瓜機

這類相機,全盛時期炒至過千港元一部。網絡上好多攝影教教男,看到年輕人買這些相機是,好多時七情上面,痛罵他們買了電子垃圾。但其實這些「CCD 相機」質素是如何,我早已忘記,都好想試試。剛好前陣子打掃家居,在櫃中找到自己童年時用過的這部相機。好極,當自己慳了 $1000。

-

Voigtlander VM 50mm f/1.1 Nokton 太多妥協 純粹 Gimmick

F/1.1 的光圈,級數大概座落於 f/1.4 與 f/0.95 之間,亦即是比 f/1.4 大半級。超大光圈,景深淺得誇張。即使是較遠距離的全身人像,背景亦會有虛化。不過在這價錢之下,要做到如此大光圈,實際上是有許多妥協。

-

TTArtisan 28mm f/5.6 中國製偽 Leica

作為銘匠光學其中一支最低價的 Leica M Mount 鏡頭,外觀上完全是「炒考」Leica Summaron 28mm f5.6。如果忽視鏡身刻字的話,這支低價鏡頭,看起來就如價錢貴十倍的 Leica 一模一樣。外貌相同而價錢相差十倍,是中國鏡頭獨有的幽默感。

-

Canon 35mm f/2.8 LTM 旁軸廣角 平價舊鏡

戰後 Canon 曾推出過一系列的 rangefinder 旁軸相機及鏡頭,為擴大市場,採用了與 Leica 相容的 LTM (L39) 接環。這一支 35mm f/2.8 由上個世紀 50 年代中期開始生產。鏡頭屬 Planar 設計,六片四組,鏡身相當迷你輕巧。

-

Leica M2 學生時代的窮人 Leica

好多年前,遇到了一部機身狀況非常差的 Leica M2,標價僅是港幣 $6000,實在是太便宜。這部 M2 傷痕累累,配上一支成色更差的 Canon 35mm f/2.8 LTM,即成窮人 Rangefinder 組合,總算是在學生時代玩到了經典的旁軸相機焦距。

-

Sony RX100 III 高性能隨身機

一流的旅行相機,真正輕便的機身,無論帶到哪處,都不會覺有負擔。鏡頭收起時,真的就如「黑卡」一樣,真的可以放進口袋。開機後鏡頭伸長,EVF 彈出來,又即變成專業相機,易於操作。

-

Maymiya RB67 Pro S 中片幅專業磚頭

2013 年在尖沙咀松屋影音中心購入一部 Mamiya RB67 Pro S,一機兩鏡,再加兩個機背。一個是 6x7 標準機背,另一個是 6x6 的 Polaroid 機背,可以拍 FP-100C 及 FP-3000B 即影即有的撕拉片。至於鏡頭方面,好像是一支 90mm 以及一支 65mm,一支標準,一支廣角。

-

Horizon 202 俄羅斯搖頭機

俄制的 Horizon 相機,是採用相同原理,使用兩格菲林以拍攝全景。但有別於 Hasselblad 使用片幅覆蓋率較大的鏡頭,Horizon 是以「搖頭」方式,把一支普通鏡頭由左搖到右,覆蓋一個彎曲的全景視覺。原理就同 iPhone 的全景模式一模一樣,只是用回菲林作媒介。

-

速試 Project Indigo 尋回 iPhone 的自然影像

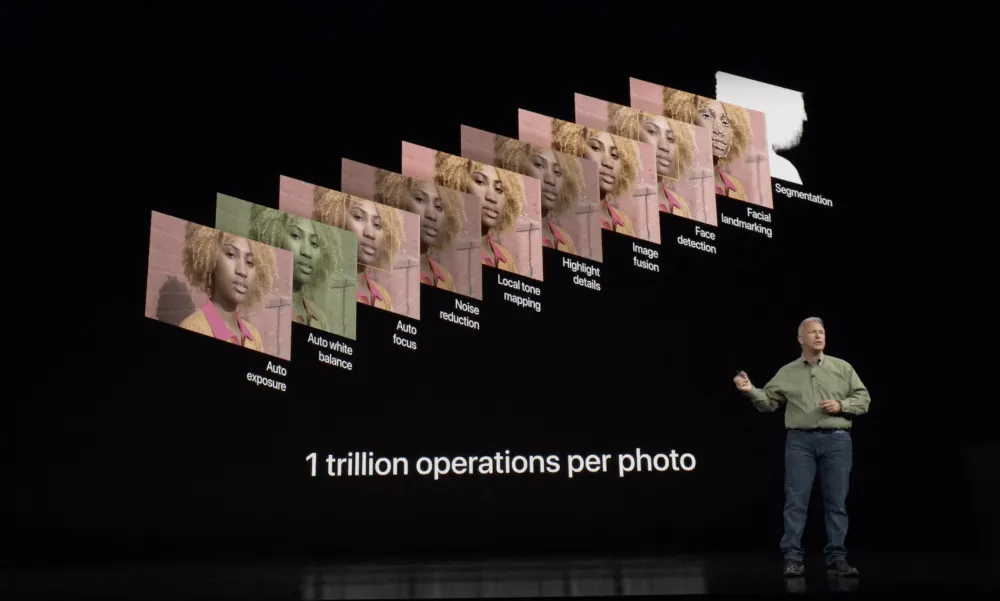

手提電話中的感光元件較細,受物理限制,先天的感光能力較弱。為改善影像,電話軟件會以演算法合成圖片,務求取得最清晰的影像。但演算亦有其所限,大家肉眼所見,電話攝影的相片光位太暗,暗位太光,銳利太過。太多電腦演算的痕跡,失去了真實感。

-

Fujifilm X-Pro1 初代 X Trans 有「金光」

2012 年,富士的 X-Pro1 可謂橫空出世,在單鏡反光相機仍是主流的市場下,奠下了 APS-C 無反相機的基石。當年受其 Rangefinder 旁軸相機的外觀設計吸引,成為了第一批富士無反的用家。一機兩鏡,買下了 18mm f2 和 35mm f1.4 兩支初代 XF 鏡頭。

-

Sigma 30mm f/1.4 EX DC HSM 大 4/3 上的大光圈

4/3 相機市場本來已不大,4/3 副廠鏡頭的流通量就更加細,這支鏡頭都算是無市無價的罕有品。如今在二手市場上,想要買到這支鏡頭亦非易事。但幸好這支鏡頭,是不值得買的。

-

Nikon F80 菲林單反最中堅

回顧筆者攝影生涯,最為熟悉,用得最多相機,應是 Nikon F80。購入這部菲林單反,為的是要取代手上原有的 Nikon D90。以菲林取代數碼,現在聽起來好似是降級。但於當時來講,其實不然。

-

Olympus M.Zuiko Digital ED 12mm f/2 平淡無奇的不過不失

本來想要支等效 28mm,但 M43 中的 14mm 定焦鏡頭評價不佳。於是另一選擇,正是這支 Olympus M.ZUIKO Digital ED 12mm f/2。

-

Olympus E.ZUIKO 42mm f/2.8 玩具相機般的立體感

上期拆到這支旁軸鏡頭,因工作繁忙一直未有時間試鏡。上星期難得假期,帶上此鏡回港試試。

-

Mamiya Kominar 40mm f/2.8 隱性旋轉 旁軸鏡頭

Mamiya 是日本有名的中幅相機品牌,60 至 70 年代卻推出過 Mamiya Rank 135 旁軸相機,配上 Mamiya-Kominar 40mm f/2.8 鏡頭,正是筆者「拆機取鏡」的第二支試作品。由於是早期試作,並沒有記錄拆鏡過程,在此就只記試鏡。

-

Nikon EM & Series E 50mm f/1.8 平價入門菲林單反

Nikon 相機在菲林時代,走的是專業路線,價格不菲。於 1960 至 1970 年代,有推出過 Nikkormat 系列的平價相機,以應消費市場。而於 1979 年之後,用回 Nikon 品牌,推出了 Series E 的平價系列。首當其衝的,就是這部 Nikon EM。

-

Nikon D90 初學攝影的器材迷思

玩相機已經好多年,開立網誌記錄新事之餘,都想提提舊事。講到最初,筆者的第一部相機,正是 Nikon D90。曾幾何時,Nikon D90 是 Flickr 上最多人使用的相機。引申來說,在 iPhone 出現之前,Nikon D90 曾經是世上最受歡迎的專業相機。隨波逐流,在當時選擇它,亦是順理成章的事。

-

Jupiter-8M 53mm f/2 蘇聯鏡 北韓景

1978 年於烏克蘭基輔出產的後期版本,鏡頭標示 53mm,實際焦距為 52.5mm。Jupiter-8M 是 Jupiter-8 的改良版,所謂改良,其實是簡化。更低成本,造工更加廉價。鏡筒造得鬆散,操控手感欠佳,幸好成像依然實淨。

-

Olympus 14-54mm f/2.8-3.5 Zuiko Digital 大 43 大 Kit 春日賞櫻

即使「大 kit」比「細 kit」於遠望端多出 9mm (等效 18mm),光圈亦大多 0.5 至 1.5 級。兩支鏡頭造工、大小相若。實際使用中,手感並無太大分別。老老實實,f/2.8 與 f/3.5 分別無幾,為何不索性做到 f/2.8 恆定大光圈呢?

-

Olympus Mju II 機細光圈大

Olympus 出過好多部輕盈小巧的相機,Mju II 正是較後期,於 1997 年推出的 35mm 全幅相機。有別於前一代,Mju II 的鏡頭由 35mm f/3.5 提升至 35mm f/2.8,以隨身相機來講算是相當大光圈。相機只有 135g 之輕,體積比手掌更細,是一部比 Ricoh GR 更為輕便的相機。

-

Olympus E-500 平玩柯達 CCD

近日又在 eBay 上尋到寶,以低價入手一部 Olympus E-500。這部單鏡反光相機是 Olympus 於 2005 年推出,屬 Micro Four Thirds (M43) 的前身,Four Thirds 系統,亦即係今人口中的「大 43」。相機老舊,值得入手之處,在於其腹內的 Kodak CCD 感光元件。

-

Yashica Yashinon 45mm f/2.8 高光溢出的驚喜

上回從 Yashica Minister 拆出一支 60 年代鏡頭,接上 Sony E Mount 試試。

-

拆機取鏡 Olympus 35 ECR - E.Zuiko 42mm f/2.8

折過幾部 1960 年代的旁軸相機,今次拆部新款,1972 年出產的 Olympus 35 ECR。這是一部非常小巧的相機,幾乎可以藏於手掌之中。能夠將相機縮小,其中主因是以電子取代機械控制。由於收購此機時機能已壞,就無法試到這種早期的電子技術。無妨,拆壞機心理負擔更低,照樣取鏡。

-

拆機取鏡 Halina Anastigmat 45mm f/2.8

上回試過兩支 1960 年代香港製造的鏡頭,順手記錄一下拆鏡過程。是次拆機,原本是想拍片記錄。影片就拍下來了,但懶得剪輯,截取幾張圖寫一篇文章就算。由於圖片係由影片截取,並不清晰,還請見諒。

-

拆機取鏡 Yashica Minister - Yashinon 45mm f/2.8

最近在 eBay 上收了幾部舊款 Rangefinder 旁軸相機,全部皆屬壞機,逐部拆解。第一回合,就是這部 Yashica Minister。

-

香港光學 Halina Anastigmat 45mm f/3.5 & f/2.8

香港曾經有過相機光學工業,「光學儀器大王」黃克兢於 50 年代創辦寶源基業,生產過一系列 Halina 「夏蓮娜」相機,主打低價市場,傾銷全球。

-

Olympus M.Zuiko Digital 17mm f/1.8 蔗渣價錢 X100 的享受

當初是想要「平替」X100,但用下來感受到,M43 便宜是真,但質素與市面上昂貴的相機比,可是絲毫不讓。年輕時看不起 M43,覺得感光元件太小,畫質不夠好。現在知道自己是錯的,M43 很好。

-

Ricoh GR Digital III CCD 機仔

Ricoh 的 GR 是 Cult 相機的表表者,由菲林時代開始,一直受人追捧。而現時市場之下,GR 相機更係同富士 X100 並列為最炙手可熱的相機型號。現正市售的是 Ricoh GR,是配以 APS-C CMOS 感光元件的數碼相機。但其實在 GR 之前,Ricoh 曾有一款 GR Digital,是配以 1/1.7 吋 CCD 感光元件的數碼相機。而筆者曾經擁有過的,正是較後期第三代 GR Digital III。